Qualifikation und Erfahrung des auftragsausführenden Personals nach Ausbildung, Berufserfahrung und Referenzprojekte des auftragsausführenden Personals sind gegeben.

Wir schlagen Folgendes vor:

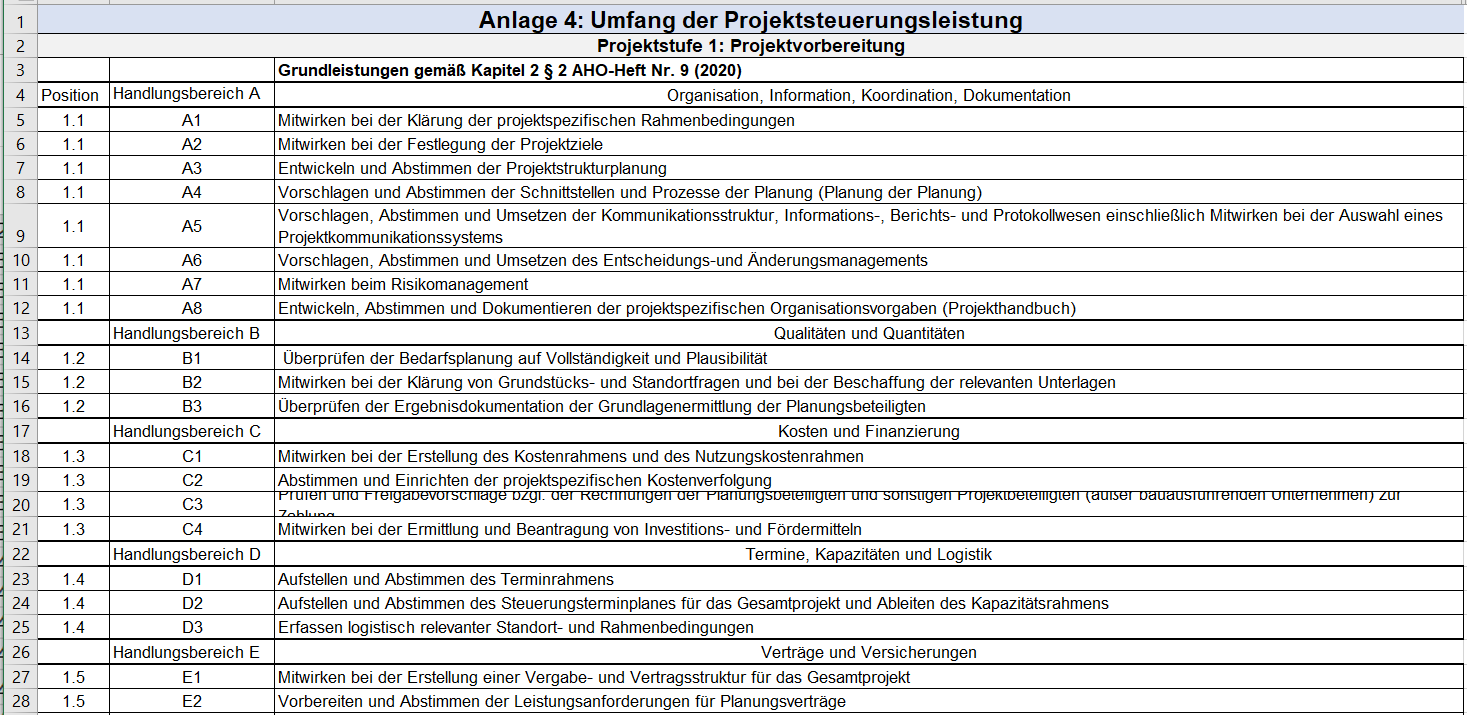

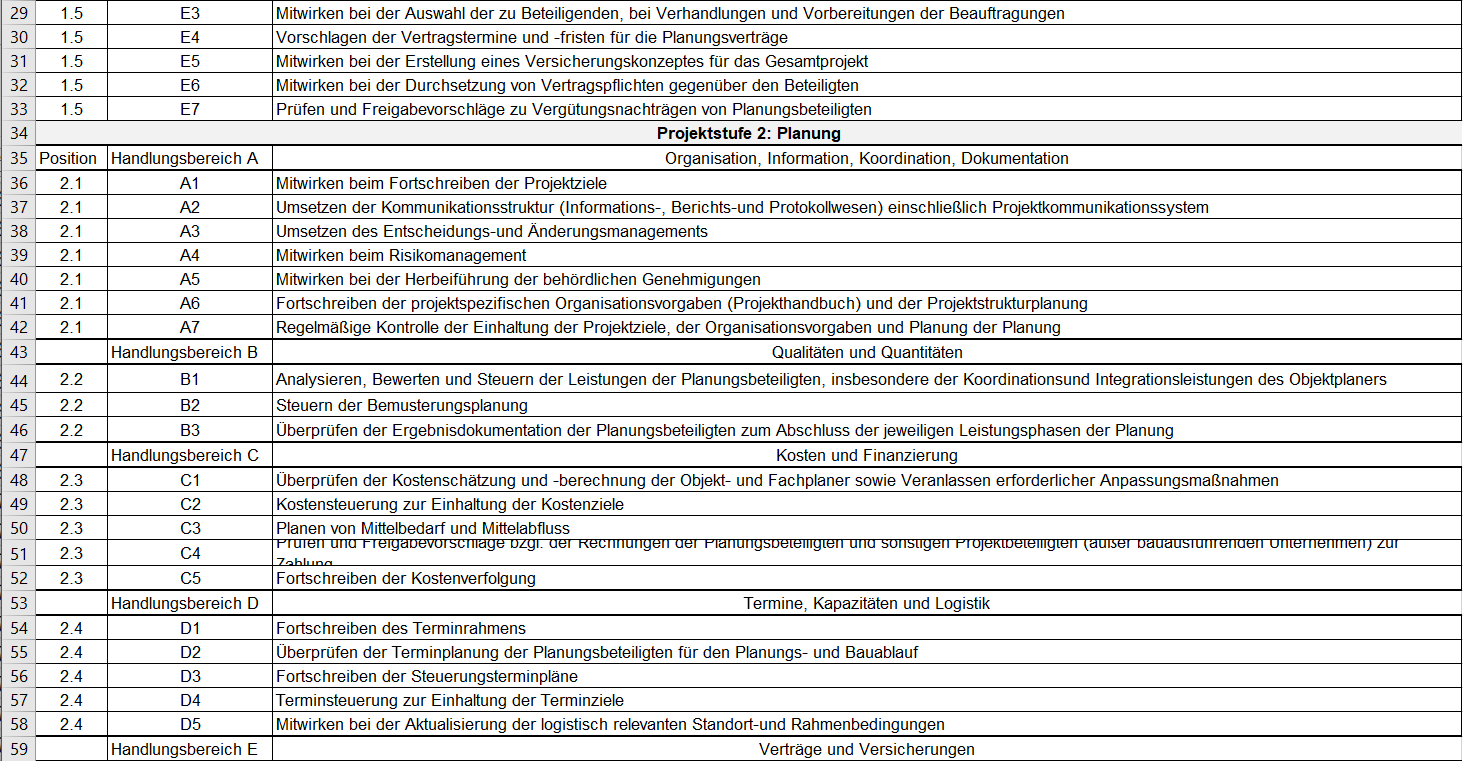

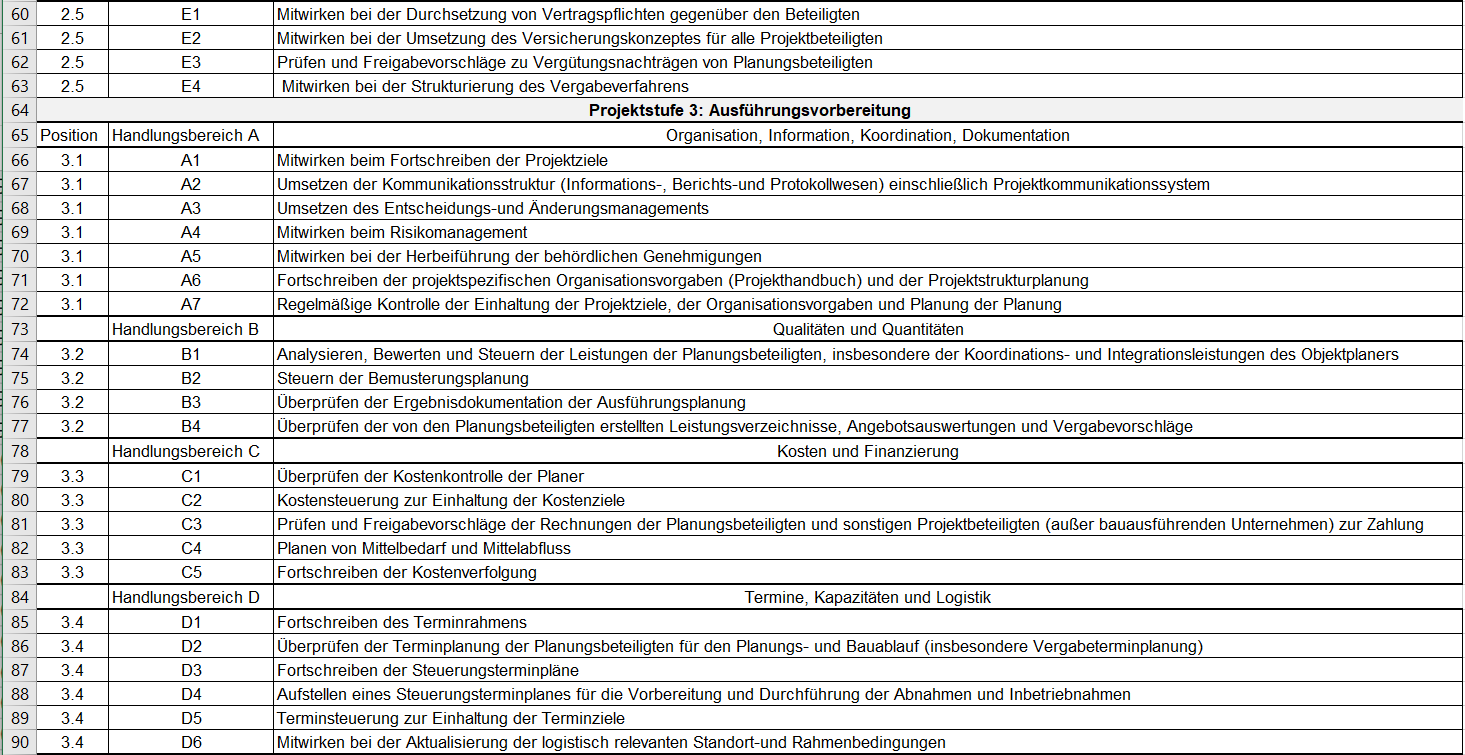

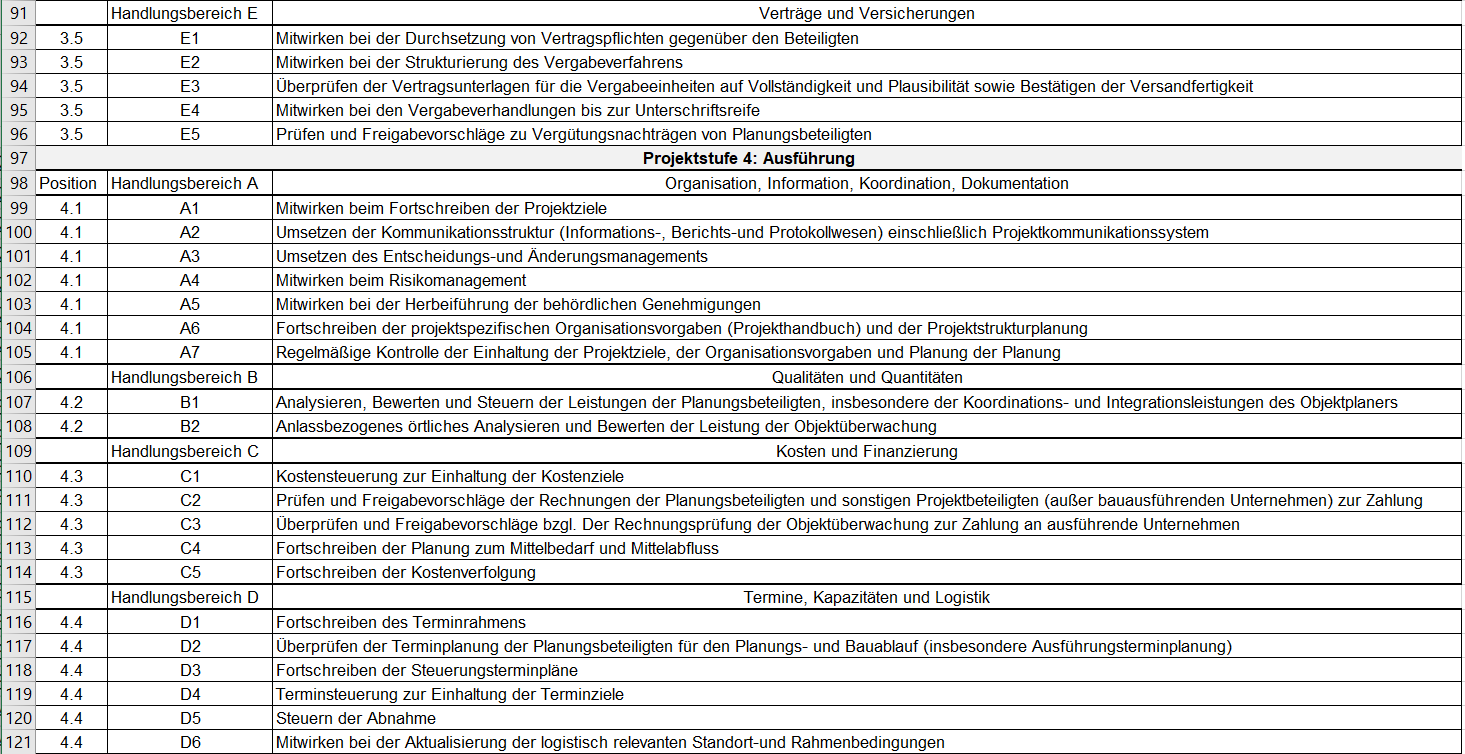

1. Leistungsumfang

1.1 Der AN erbringt im Rahmen seiner Beauftragung alle Projektsteuerungsleistungen, die zur Durchführung des Projekts erforderlich sind. ²Dies gilt auch für solche Leistungen, die in § 2 AHO-Heft Nr. 9 nicht ausdrücklich erwähnt sind.

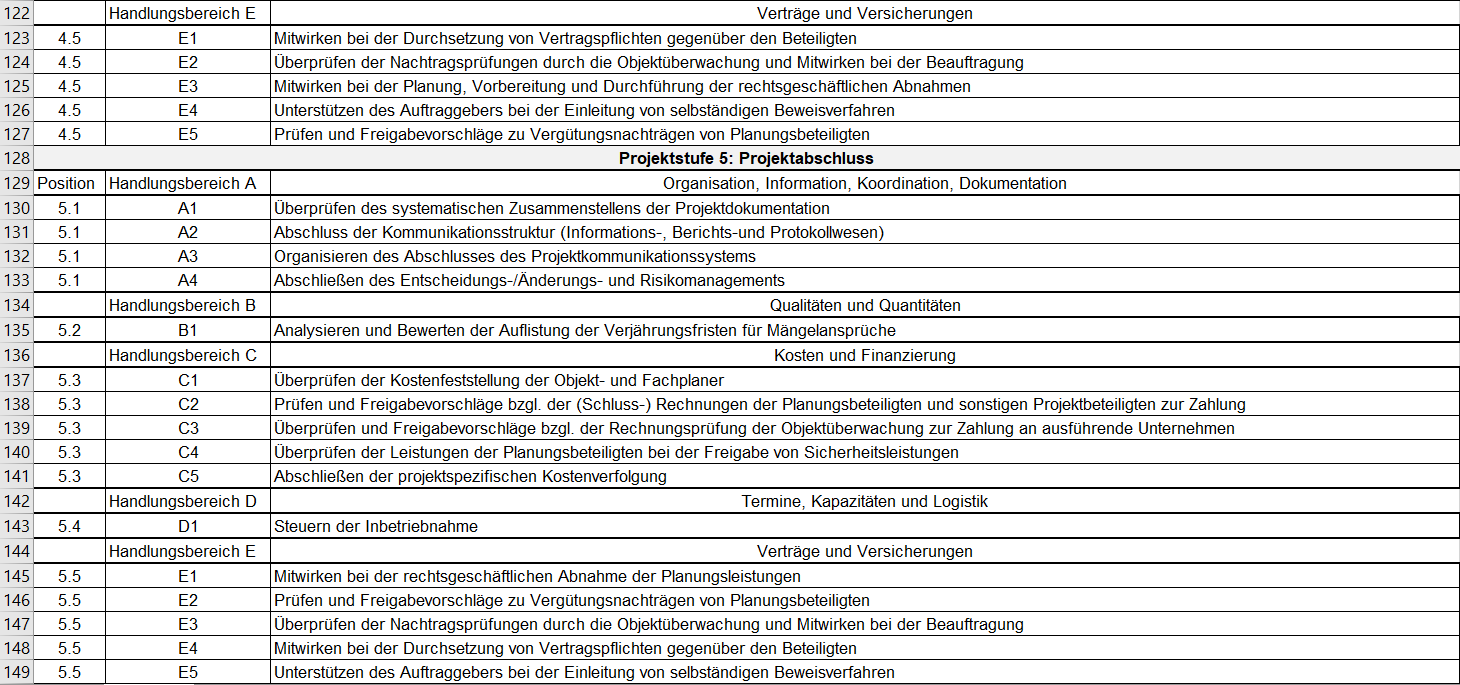

1.2 Die Leistungen der Projektsteuerung teilen sich in Projektstufen und Handlungsbereiche auf.

Die Projektstufen gliedern sich in

o Projektstufe 1: Projektvorbereitung,

o Projektstufe 2: Planung,

o Projektstufe 3: Ausführungsvorbereitung,

o Projektstufe 4: Ausführung,

o Projektstufe 5: Projektabschluss.

Die Handlungsbereiche gliedern sich in

o Organisation, Information, Koordination und Dokumentation,

o Qualitäten und Quantitäten,

o Kosten und Finanzierung,

o Termine,

o Kapazitäten,

o Logistik,

o Verträge und Versicherungen.

Jede Projektstufe umfasst in der Regel Leistungen aus allen fünf Handlungsbereichen. Die in den einzelnen Projektstufen für die jeweiligen Handlungsbereiche zu erbringenden Leistungen sind in der Anlage 4 aufgeführt.

2. Allgemeine Pflichten des AN

2.1 Der AN verpflichtet sich, die ihm von dem AG übertragenen Leistungen mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu erbringen.

2.2 Der AN hat den AG im Rahmen der vereinbarten Leistungen über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Umstände, insbesondere über Qualitäts-, Termin- oder Kostenabweichungen unaufgefordert zu unterrichten und dem AG Lösungsvorschläge für solche Abweichungen zu unterbreiten. Der AN gibt dem AG in regelmäßigen Abständen Zwischenberichte über den Stand der Ausführung. Der AN hat den AG auch auf mögliche Einsparungen hinzuweisen. 4Der AN hat das Ergebnis von Besprechungen mit dem AG, mit anderen Projektbeteiligten und mit Behörden schriftlich niederzulegen und dem AG innerhalb angemessener Zeit (in der Regel eine Woche) zuzuleiten. Der AN hat dem AG jederzeit (auch nach Beendigung dieses Vertrages) Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewähren.

2.3 Soweit der AN Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die Ausführung seiner Leistungen benötigt, hat er diese rechtzeitig beim AG unter Terminangabe anzufordern. Der AN hat dem AG dazu ausreichende, bewertete Entscheidungsalternativen mit begründeten Empfehlungen für seine Entscheidungen vorzulegen und den AG bei der Entscheidungsfindung zu beraten. Bedenken gegen Entscheidungen des AG hat der AN dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

2.4 Der AN benennt einen verantwortlichen Ansprechpartner, der in der Lage ist, im Rahmen der Vertragserfüllung jederzeit verbindliche Erklärungen abzugeben.

2.5 Der AN darf keine Verträge für den AG abschließen, aufheben oder ändern, keine finanziellen Verpflichtungen für den AG eingehen oder kostenerhöhende Maßnahmen anordnen, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge und das Einverständnis des AG nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

2.6 Der AN hat die von ihm zur Erfüllung dieses Vertrages erstellten Unterlagen und Dateien sowie die ihm von dem AG oder von Dritten in Zusammenhang mit dem Projekt übergebenen Unterlagen und Dateien dem AG auf dessen Verlangen oder – nach Beendigung seiner Leistungen – unaufgefordert herauszugeben. Dem AN steht ein Zurückbehaltungsrecht an diesen Unterlagen nicht zu, es sei denn wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Ansprüche. ³Das gilt auch für den Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages.

3. Änderungen der Leistung

3.1 Der AG kann verlangen, dass der AN über den ursprünglichen Leistungsumfang hinaus zusätzliche Leistungen sowie Änderungen und Erweiterungen des jeweiligen vertraglichen Leistungsumfangs erbringt.

3.2 Macht der AG von seinem Recht Gebrauch, Änderungen, insbesondere Erweiterungen des Leistungsumfangs zu verlangen, gilt Folgendes:

3.2.1 Über die von dem AG verlangten Leistungsänderungen sollen möglichst umgehend schriftliche Nachtragsverträge geschlossen werden. Diese Nachtragsverträge sollen eine Vereinbarung über die Auswirkungen der Leistungsänderungen auf die Vergütung enthalten.

3.2.2 1Erhöht sich in Folge der Änderungen der Aufwand des AN (nach Berücksichtigung des etwa in Folge der Änderungen entfallenden Aufwands), hat der AN Anspruch auf eine zusätzliche vertragliche Vergütung. Ist der AN der Meinung, einen solchen Anspruch zu haben, hat er dies dem AG unverzüglich und vor Beginn der Ausführung der geänderten Leistungen anzuzeigen und seinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung anzukündigen. Unterlässt der AN diese Ankündigung, hat er keinen vertraglichen Anspruch auf zusätzliche Vergütung, es sei denn, dass der AG die Erhöhung des Aufwandes erkannte oder hätte erkennen müssen oder der AN das Unterlassen der Ankündigung nicht zu vertreten hat. Etwa bestehende gesetzliche Ansprüche des AN bleiben unberührt.

3.2.3 Sofern ein Nachtragsvertrag mit Vergütungsvereinbarung gemäß Ziffer 3.2.1 nicht zustande kommt und sich die Vertragsparteien über die Höhe der zusätzlichen Vergütung für die geänderte Leistung vor deren Ausführung nicht einig werden, ist der AN dennoch zur Ausführung der geänderten Leistung verpflichtet. Die Höhe der zusätzlichen Vergütung ist dann im Nachhinein zu ermitteln. ³Durch die zusätzliche Vergütung soll sich die ursprüngliche Vergütung in demselben Umfang verändern, wie sich der ursprüngliche Leistungsumfang gegenüber dem in Folge der Änderung eingetretenen Leistungsumfang verändert hat.

3.3 Hält der AN Anordnungen des AG für falsch oder unzweckmäßig, hat er den AG hierauf unverzüglich hinzuweisen.

3.4 1Der AN ist verpflichtet, auf schriftliche Anforderung des AG seine Leistung auch dann sach- und fachgerecht zu erbringen, wenn eine Einigung über die Höhe der geänderten Vergütung noch nicht erfolgt ist. ²Ein Zurückbehaltungsrecht an der geforderten weiteren Leistung steht dem AN nur zu, wenn der AG sich abschließend weigert, berechtigte zusätzliche Vergütungsansprüche dem Grunde nach anzuerkennen.

4. Mitarbeiter und Unterauftragnehmer des AN

4.1 Der AN wird für die Leistungserbringung nur solche Mitarbeiter einsetzen, die über einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen zur Erfüllung des Vertrags verfügen und dies auf Anfrage nachweisen.

4.2 Der AN wird die Leistungen nur nach detaillierter Benennung und vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG freien Mitarbeitern oder sonstigen Dritten (z. B. Unterauftragnehmern) übertragen.

4.3 Der AN hat Verträge mit Subplanern in der Weise zu gestalten, dass sie insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben in Ziff. 6.2 sowie hinsichtlich Qualität, Termin- und Kostensicherheit und Ansprüchen wegen mangelhafter Planung und Verkehrssicherungspflicht den zwischen dem AG und dem AN geregelten Pflichten entsprechen. Der AN hat in den Verträgen mit dem von ihm eingesetzten Subplanern weiterhin zu vereinbaren, dass eine weitere Untervergabe nur nach Einwilligung des AG zulässig ist.

4.4 Der AG ist berechtigt, den Austausch einzelner Mitarbeiter des AN oder eines Unterauftragnehmers zu verlangen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass diese Pflichten aus diesem Vertrag verletzen oder wenn Zweifel an der ordnungsgemäßen Leistungserbringung bestehen. Der AN wird diesem Verlangen unverzüglich nachkommen. Sämtliche durch einen Austausch bedingten Kosten trägt der AN.

5. Termine

5.1 Es sind folgende voraussichtlichen Termine vorgesehen:

5.1.1

5.1.2 Baubeginn: …

5.1.3 Abschluss der fünften Projektstufe: …

5.2 1Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen und die anderen Projektbeteiligten so zu steuern, dass der in Ziffer 5.1 genannte Termin eingehalten werden kann. Die Vertragsparteien werden binnen zwei Wochen nach Vertragsbeginn gemeinsam einen Rahmenterminplan erstellen; dieser ist vom AN den Projektbeteiligten zu übergeben.

5.3 Wird erkennbar, dass die in Ziff. 5.1 genannte Termine nicht eingehalten werden können, hat der AN den AG über die voraussichtlichen Verzögerungen schriftlich zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit den anderen Projektbeteiligten Vorschläge zu unterbreiten, wie Verzögerungen vermieden oder ausgeglichen werden können. Äußert sich der AN nicht, kann sich der AG darauf verlassen, dass der jeweilige Terminplan in seiner Durchführung nicht gefährdet ist, sofern nicht die Abweichung für den AG offenkundig ist.

5.4 Die Leistungen des AN nach diesem Vertrag beginnen am … und enden mit vollständiger Erbringung der übertragenen Leistungen, spätestens am …. Die

Vertragsparteien gehen von folgenden unverbindlichen Leistungszeiträumen aus:

– Für die Leistungen bis zum Abschluss der fünften Projektstufe (insbesondere Projektabschluss, Leistungen der Kostenfeststellung und Mängelbeseitigung): voraussichtlich … Monate Der AN beleibt auch nach Ablauf der vorgenannten Zeiten zur Erbringung der ihm übertragenen Leistungen verpflichtet.

6. Abnahme

6.1 Der AN teilt dem AG die Fertigstellung seiner vertraglichen Leistung schriftlich mit.

6.2 Der AG hat die Leistungen des AN im Wege einer Teilabnahme abzunehmen, sobald die 4. Projektstufe (Ausführung) vollständig vertragsgemäß erbracht, insbesondere das Projekt schlüsselfertig übergeben wurde. Die Leistungen der 5. Projektstufe (Projektabschluss) nimmt der AG nach deren vollständiger vertragsgemäßer Erbringung ab.

6.3 Die Abnahme wird von dem AG ausschließlich schriftlich erklärt; die Abnahme durch konkludentes Handeln, z.B. durch rügeloses Bezahlen der Schlussrechnung, ist ausgeschlossen.

7. Zahlungen und Rechnungstellung

7.1 Die Rechnungen sind auf der Grundlage der vereinbarten Honorarparameter schlüssig und nachprüfbar darzustellen. Der Auftragnehmer hat jeden Abschluss einer Projektstufe in der jeweils darauffolgenden Rechnung anzuzeigen. Der AN hat die Rechnungen in doppelter Ausfertigung (nachfolgend „prüffähige Rechnung“ genannt) einzureichen. Abschlagsrechnungen müssen fortlaufend nummeriert sein und die von dem AG bisher geleisteten Abschlagszahlungen gesondert ausweisen. Die Umsatzsteuer ist in der Rechnung gesondert auszuweisen.

7.2 Der Auftraggeber wird die Rechnungen des Auftragnehmers innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen nach Rechnungseingang beim Auftraggeber zahlen, wenn diese prüffähig und ordnungsgemäß ausgestellt sind und soweit sie dem ausgewiesenen Leistungsstand entsprechen

8. Obliegenheiten und allgemeine Pflichten des Auftraggebers

8.1 Der AG fördert die Projektrealisierung nach besten Kräften. Es gehört insbesondere zu seinen Obliegenheiten, anstehende Entscheidungen innerhalb der für eine ordnungsgemäße Projektrealisierung angemessenen Frist zu treffen, die für die Planung und Ausführung des Projekts benötigten Dritten zu beauftragen sowie das Baugrundstück und die Finanzierung für die Projektrealisierung zur Verfügung zu stellen.

8.2 Der AG ist verpflichtet, den AN über die ihm bekannten, das Grundstück betreffenden Rechtsverhältnisse zu unterrichten und entsprechende Unterlagen (z. B. Grundbuchauszüge, Dienstbarkeitsbestellungen, Mietverträge etc.) zu übergeben.

8.3 Der AG wird Weisungen an andere Projektbeteiligte nur in Abstimmung mit dem AN erteilen, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge und die Abstimmung mit dem AN nicht rechtzeitig durchzuführen ist.

9. Versicherung

9.1 Der AN wird eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckung von EUR 3 Mio. für Personen- und EUR 3 Mio. für sonstige Schäden pro Schadensereignis abschließen und bis zum Ablauf seiner Gewährleistungsfrist vorhalten. Die Beträge müssen in jedem Versicherungsjahr zweifach zur Verfügung stehen.

9.2 Der Bestand der Versicherung ist dem AG auf Verlangen nachzuweisen. Vor diesem Nachweis hat der AN keinen Anspruch auf Vergütung aus diesem Vertrag. Weist der AN den Versicherungsschutz nicht innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Aufforderung durch den AG nach, ist der AG zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

10. Mängelansprüche und Verjährung

10.1 Die Mängelansprüche des AG richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

10.2 1Die Mängelansprüche verjähren nach Ablauf von fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme der vertraglichen Leistungen gem. Ziffer 8.

11. Beendigung des Vertrages

11.1 Die Kündigung des Vertrages richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

11.2 Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der AN seine Arbeiten abzuschließen und seine Leistungsergebnisse in einer Art zu ordnen, die eine Übernahme und Fortführung des Vorhabens durch einen Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten möglich macht.

11.3 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses den vom AN erreichten Leistungsstand festzustellen und zu dokumentieren.

12. Urheber-, Verwertungs- und Nutzungsrechte des AG

12.1 Sollten dem AN Urheberrechte an seinen Leistungen zustehen, bleibt dessen Urheberpersönlichkeitsrecht unberührt.

12.2 Der AN garantiert dem AG, dass seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen frei von Rechten Dritter sind und stellt den AG von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

12.3 Der AN überträgt dem AG bzw. dessen Rechtsnachfolger das ausschließliche Recht, die für das Projekt erstellten Unterlagen (verkörpert und in elektronischer Form) und Pläne sowie das Werk selbst uneingeschränkt und ohne Mitwirkung des AN zu nutzen; dies gilt auch für die Umsetzung von Entwürfen und die Fortführung des Vorhabens bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung. Der AN überträgt dem AG weiterhin das Recht, die von ihm für das Vorhaben erstellten Pläne und das/die auf der Grundlage der Planung realisierte/n Werk/e selbst zu ergänzen und verändern.

12.4 Zur Übertragung von Leistungen für das Bauvorhaben an freie Mitarbeiter oder sonstige Dritte ist der AN nur berechtigt, soweit er dem AG alle in Ziffer

12.3 bezeichneten Verwertungs- und Nutzungsrechte an diesen Leistungen verschafft.

12.5 Mit dem vereinbarten Honorar sind sämtliche Ansprüche des AN im Zusammenhang mit der Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an für das Vorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

13. Geheimhaltung

13.1 Der AN wird die im Rahmen dieses Vertrages vom AG erlangten Kenntnisse, Unterlagen, Aufgabenstellungen, Geschäftsvorgänge, Betriebseinrichtungen oder sonstigen Tatsachen (nachfolgend „Vertrauliche Informationen“ genannt) nur für die Zwecke dieses Vertrages benutzen und gegenüber Dritten – auch über die Dauer dieses Vertrages hinaus – vertraulich behandeln und zur Geheimhaltung die gleiche Sorgfalt wie hinsichtlich eigener Informationen von ähnlicher Bedeutung anwenden, mindestens jedoch ein angemessenes Maß an Sorgfalt und sie keinem Dritten zugänglich machen.

Diese Verpflichtung bleibt auch nach Vertragsende bestehen. Diese Verpflichtung gilt nicht für vertrauliche Informationen, die allgemein bekannt sind oder werden, die unabhängig entwickelt oder rechtmäßig von einem Dritten mitgeteilt bzw. überlassen wurden oder die aufgrund einer bindenden behördlichen oder richterlichen Anordnung oder zwingender rechtlicher Vorschriften zu offenbaren sind.

13.2 Der AN wird aus der Kenntnis der ihm vom AG zufließenden vertraulichen Informationen insbesondere im Hinblick auf Schutzrechtsanmeldungen keinerlei Rechte, insbesondere keine Vorbenutzungsrechte herleiten.

13.3 Der AN wird dem AG bei Beendigung dieses Vertrages alle Unterlagen (Dokumente und DV-Daten), die der AN in diesem Zusammenhang erhalten hat, und die ggf. angefertigten Vervielfältigungen – sofern gesetzlich zulässig – übergeben. Der AN bestätigt ausdrücklich, dass alle bei ihm in diesem Zusammenhang erstellten und gespeicherten Daten gelöscht werden. Jegliches Zurückbehaltungsrecht des AN ist ausgeschlossen.

14. Anwendbares Recht, ausschließlicher Gerichtsstand, Schriftform, Sonstiges

14.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss der Regelungen des Internationalen Privatrechts.

14.2 1Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden müssen schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformgebotes.

14.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ….

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift AN